“十五五”建工企业战新市场破局之道:渔光互补千亿赛道攻坚指南

发布时间:2025-08-12

来源:高登培训

作者:tq

序:

“渔光互补”作为“光伏+渔业”的创新模式,正引领全球清洁能源发展。中国凭借政策支持、技术积累和丰富的渔业资源,已成为该领域的全球领导者。千亿级市场规模、政策红利叠加生态效益,为建工企业提供转型升级的关键窗口。

(一)市场信号触动商机敏锐

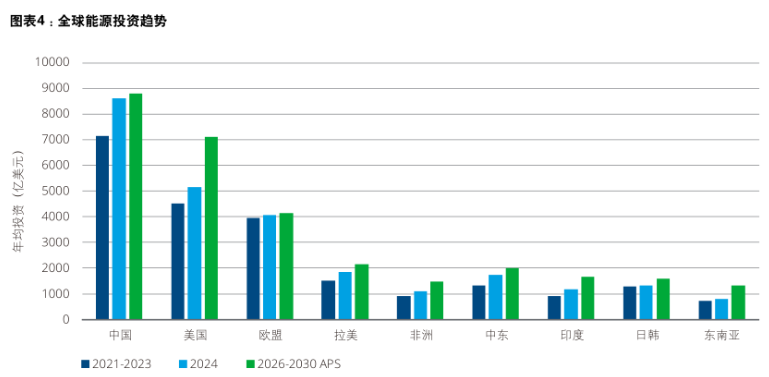

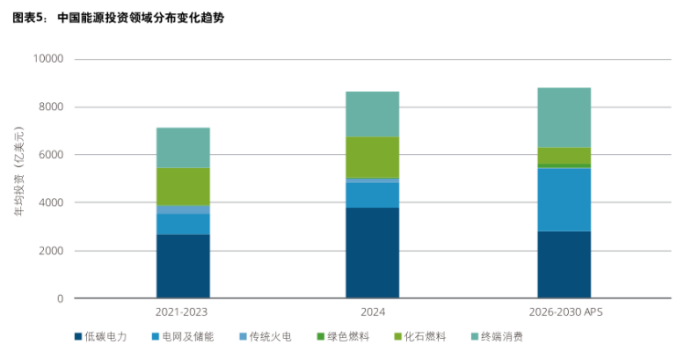

1.全球能源转型加速

随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的提高,清洁能源的发展已成为全球能源转型的关键。在众多清洁能源中,光伏发电凭借其清洁、可再生、分布广泛等优势,得到了全球范围内的广泛关注和大力推广。我国作为全球最大的能源消费国,近年来也加快了光伏发电产业的发展步伐,出台了一系列政策鼓励光伏发电项目建设和应用。

|

|

全球能源投资趋势 | 中国能源投资领域分布变化趋势 |

2. 标杆项目密集落地

“渔光互补”项目作为践行“双碳”目标与乡村振兴战略的创新实践,实现了“光伏+水系治理+生态养殖+生态修复+生态农业”的立体循环发展模式,我国拥有丰富的渔业资源和广阔的水域面积,开展渔光互补光伏发电项目具有巨大的发展潜力。数据显示,2024年以来,我国规划与实施“渔光互补”项目装机容量超过15GW,投资金额超过千亿,同时,进行了东南亚、欧洲等地区项目布局。

- 总投40亿,中煤集团武汉800MW渔光互补光伏发电项目2025年7月获批。

- 总投12亿,华润电力连云港225MW渔光互补项目2025年4月盛大开工。

- 总投65亿,中电建沧州1090MW渔光互补项目工程2024年12月并网发电。

- 正大集团泰国50MW渔光项目试点建设中

- 晶科科技越南100MW渔光互补光伏发电项目二期扩建中

(二)国家层面政策红利

目前,渔光互补创新发展模式,已经获得国家政策层面的强力支持,形成了从中央到地方、从财政到土地的多维度政策保障体系,构建了较为完善的政策框架。

国家层面政策红利 | |

“双碳”目标驱动 | 【国家发改委、能源局】“光伏+渔业”纳入《“十四五”可再生能源发展规划》,要求2025年非化石能源消费占比达20%。 【财政部】项目给予增值税即征即退50%优惠,免征土地使用税(水面部分)。 |

绿电交易机制 | 【国家发改委】2023年推出绿电溢价政策,渔光互补项目电力可溢价0.03-0.05元/kWh交易。 |

农业设施兼容 | 【农业农村部】修订《农业用地作农业设施容许使用审查办法》,允许渔光互补项目在鱼塘等水域建设,无需变更土地性质。 |

地方政策创新案例 | |

山东省 | 率先出台《关于推进光伏发电海域立体使用管理的指导意见》,规划到2025年建成1100MW规模。 |

福建省 | 《“十四五”能源发展专项规划》提出重点推进渔光互补综合利用项目,给予土地政策倾斜和财政补贴。 |

湖北省 | 专项制定渔电共生规划,盘点出4702公顷区域优先推动,目标4GW。 |

江苏省 | 射阳黄沙港项目获省级绿色能源补贴1200万元。 支持渔业养殖与光伏发电联合申报农业产业化项目。 |

此外,国家设立了农业绿电专项贷款,每公顷贷款额度从3000万提升至1.2亿,利率仅为0.79%;农金局专门划拨30亿基金,用于支持农业绿电项目,其中,渔光互补是重点支持项目。我们预计,2025年渔光互补产业市场规模突破1200亿。

(三)竞争格局:三大区域的卡位战

对于引领渔光互补产业的业主玩家而言,已形成以央企为主导、地方国企和民企协同参与的多元化市场格局,主要玩家们在全国形成三大核心发展带:

华东地区 | 华南地区 | 华北地区 |

成为渔光互补项目最集中的区域,华润电力在江苏盐城、南通等地布局超过500MW装机容量。 | 华南地区以中广核和三峡能源为主要开发商。 | 华北地区华能集团和华电集团表现突出。 |

国家电投重点布局安徽、湖北等长江流域,其淮南120MW项目创新采用“渔光储”一体化模式,配套20%储能使弃光率降至3%以下。 江苏苏美达新能源在苏北地区开发的“光伏+特色水产”项目,通过养殖小龙虾、大闸蟹等高价品种,使单位水域经济收益提升35%。 | 中广核在广东阳江的50MW项目采用抗台风设计,并首创“光伏+生蚝养殖”模式,支架间距扩大至8米以适应吊养作业。 三峡能源在广西钦州的60MW项目则实现“水上发电、水下养鱼、岸边文旅”的三产融合,年接待游客超5万人次。 | 华能山东80MW项目在盐碱滩涂上建设,通过光伏板遮阴减少水分蒸发,使土壤盐度下降40%,开创“改良土壤+发电”新模式。 华电天津项目则探索“光伏+对虾工厂化养殖”,在封闭式养殖车间顶部安装光伏,实现土地100%利用率。 |

(四)技商融合:建工企业的破局战

对于建设施工单位而言,我国渔光互补项目建设施工领域已形成以央企EPC总包为龙头、地方专业施工企业为支撑、新能源科技公司为技术赋能的立体化产业格局。

一看:项目布局 | |

央企单位 | 中能建、中电建凭借全产业链整合能力,主导全国80%以上的大型渔光项目EPC总包,在沿海滩涂区域(如江苏盐城、广东阳江)形成密集布局。 |

地方企业 | 江苏正业、羲和电力依托属地化优势,专注光伏区施工、渔业设施改造等细分领域,在华东、华南等渔业发达地区建立差异化竞争力。 阳光电源、特变电工等新能源企业通过“设备+施工+运维”一体化服务,在智能跟踪支架、漂浮式光伏等技术创新领域抢占先机。 |

二看:收益核算 | |

央企单位 | 通过规模化集采降低设备成本(组件采购价较市场低5%~8%),延伸至后期运维市场(年均运维收益约80万-120万元/MW)。 |

地方企业 | 通过劳务分包和专项工程(如桩基施工单价较央企低15%)实现快速周转。 |

科技公司 | 依靠专利技术(如双面发电系统)获取设备溢价和技术服务费。 |

三看:技术支撑 | |

央企单位 | 强在资源整合(中国电建海南院在射阳项目应用军工级防腐技术)。 |

地方企业 | 精于成本管控(上海东服组件安装人工成本仅0.35元/W)。 |

科技公司 | 胜在创新迭代(阳光电源智能跟踪系统使发电量提升12%)。 |

四看:施工协调 | |

央企单位 | 具备资金和政策优势,但受制于规模化开发中的地方协调难题、政策变动导致的投资回报率不确定性以及技术标准缺失等问题。 |

地方企业 | 区域资源整合上更具灵活性,却面临融资成本高、技术储备不足以及与民争利的舆论压力。 |

科技公司 | 智能运维、新型材料等领域具备突破能力,但仍受限于行业标准不统一、市场推广难度大以及与传统能源企业的竞争壁垒。 |

五看:发展风险 | |

央企单位 | 确保项目符合国家新能源和生态保护政策,避免因政策调整影响项目经济性。同时回本周期长,收益受市场波动影响,可能无法达到考核要求。此外,缺乏统一的渔光互补技术标准,可能影响央企的ESG形象和项目可持续性。 |

地方企业 | 防控项目对当地经济和生态的影响风险,避免因土地(水域)权属或补偿问题引发纠纷。光伏板对养殖产量的影响是关键风险,可能损害政府公信力,若项目因环保问题被叫停,影响其他项目审批和政绩考核。 |

科技公司 | 确保研发的渔光互补技术能适应不同水域环境,避免因盐度、风速等变量导致实际效果不佳。同时,需防范核心技术被强制共享的风险,并解决前期研发投入大、回款周期长带来的现金流压力。 |

- 组织赋能:深化改革的攻坚战

可以看出,渔光互补项目已成为我国建设施工单位必须抢占的战略性市场,背后蕴含着巨大的政策红利、经济收益和技术升级机遇。高登公司建议,建工企业必须在组织变革、市场经营、项目管理、技术创新和人才建设五大领域开展系统性攻坚。这不仅是简单的市场拓展,更是一场涉及建工企业“十五五”规划的全要素、全流程的“深化改革”。

组织体系攻坚 | 领先企业正在推进“三纵三横”的矩阵式改革:纵向打破设计、施工、运维的部门墙,横向整合光伏、渔业、环保的专业线。例如,某央企组建的“渔光作战室”集结了电气工程师、水产专家和社区协调员,通过每日站会、每周复盘的工作机制,将项目前期筹备时间压缩60%。 |

市场经营攻坚 | 构建“全链条、多维度”的立体经营体系,深耕区域市场,与地方政府、养殖合作社建立战略联盟,通过“EPC+O&M”一体化服务模式增强客户黏性,例如江苏沿海地区推行“建设-养殖-运维”打包服务,提升收益率3~5个点。 |

项目管理攻坚 | 实现从“工程思维”到“运营思维”的跃升,在投标阶段就要构建全生命周期收益模型。某省重点项目的中标方案创新性地将周期内的发电收益、碳交易收入和渔业分成进行动态耦合测算,施工过程推行“双轨并行”管理。 |

技术创新攻坚 | 三个维度纵深推进:在材料领域,新一代纳米复合浮体材料通过2000小时盐雾测试,成本较进口产品下降45%;在装备领域,5G智能运维机器人可实现组件清洗、电缆巡检的无人化作业;在系统领域,基于“渔光大脑”能实时优化发电策略与养殖计划的匹配度。 |

人才建设攻坚 | 行业急需的“渔光工程师”需要具备三重能力:光伏系统的设计能力、养殖技术的应用能力和社区关系的协调能力。头部企业已开始构建“三维培养体系”,共建“渔光学院”开展能力培养,重点项目设立“战训基地”强化实操能力,通过“师徒制+轮岗制”促进经验传承。 |

(六)十五五前瞻:30GW国家级规划

我国渔光互补2030年目标:

- 装机容量 ≥30GW

- 年减排CO₂4500万吨

- 产业投资2000亿元

渔光互补托起中国“双碳”梦!作为建工企业,渔光互补项目已成为新能源领域的重要增长点,其独特的“光伏+渔业”复合模式不仅符合国家“双碳”目标,还能提升土地资源利用效率,实现经济与生态双赢。国家“十五五”规划中,渔光互补项目的规划将呈现系统性、规模化和高质量发展三大特征,渔光互补将被正式纳入可再生能源发展专项规划,计划到2030年实现装机容量30GW以上,投资金额2000亿以上,年发电量450亿千瓦时,节约标准煤1800万吨,减排二氧化碳4500万吨。

最后,我们认为渔光互补项目既是建工企业转型新能源的跳板(单个项目可带动2~3个后续订单),又是检验组织、经营、项目、技术、人才五维综合竞争力的试金石。我们希望,“十五五”期间,建工企业能够提前布局、技商融合、精准发力,在渔光互补的蓝海市场中抢占更多区域、项目和收益,实现可持续高质量增长,共同书写新能源时代的渔光传奇!

渔光互补, 千亿赛道, 建工企业转型, 十五五规划, 政策红利, 区域布局, 央企EPC, 技术创新攻坚, 人才体系, 30GW国家级目标

上一篇

上一篇