绩效改革助推大商务管理

发布时间:2024-06-22

来源:《施工企业管理》杂志

作者:李彦青(中铁四局集团建筑工程有限公司)

“坚持一切工作到项目”是大商务管理的中心思路,“效益提升、价值创造”是大商务管理的全部重心。大商务管理归根到底是效益的管理,是提高企业盈利能力的一系列举措。

效益的来源是人的生产劳动。如若职工的劳动效率无法提高,那么大商务管理就是无根之木,空有其表,不见其效。因此,大商务管理不仅仅是对公司的管理,更是对人的管理。如何有效地调动员工的积极性,促使其为提高公司效益的目标而奋斗,是落实大商务管理的关键一环。

绩效工资作为目前薪酬架构中唯一具有灵活动态性的效益指标,对撬动公司经济效益发挥着重要作用。恰当地运用绩效可以提高员工工作效率、增强职工满意度、减少员工流失率。然而,如若绩效指标无法与职工效益相挂钩,不能满足公平合理的基本要求,可能会导致员工的不满、效率的降低和人才的流失,从而对公司效益产生损失,从而对大商务管理产生阻碍。

目前绩效方案所存在的问题

指标差异化不足。目前大多数施工企业所有部门、所有职级的职工考核指标都是一致的,虽然能够体现过程公平,但是却忽略了部门间的差异以及职务间的差异。以绩效考核中的“员工行为素质指标”为例,它主要分为五个维度,即有效执行、持续学习、工作能力、勇于担当以及团结协作,每个维度各占20分。在项目主要领导看来,部门负责人和普通职工的工作能力肯定是不一致的,或多或少该项的得分会向部门负责人倾斜。尽管这一维度本意是考察个体能力范围内的问题解决能力,但仍在评分过程中会产生倾向性误导。

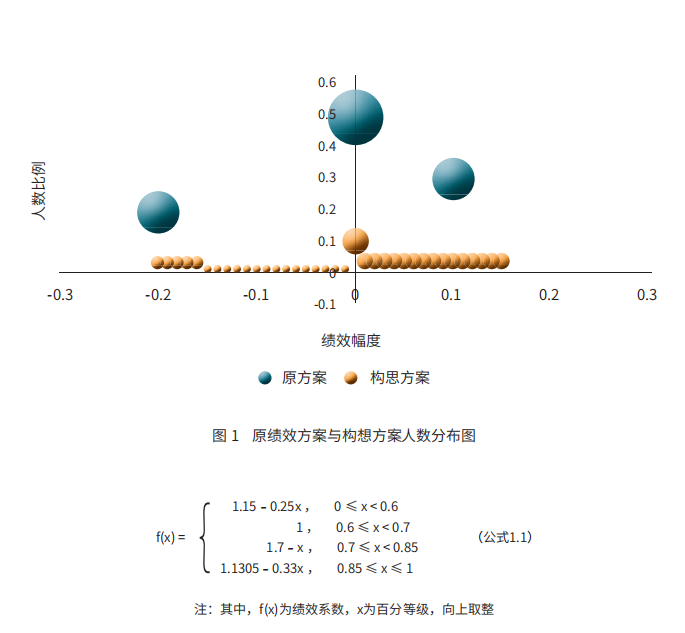

绩效工资梯度割裂化。现行绩效方案是按照梯级排列,分为A档1.1倍绩效(占比30%),B档正常发放(占比50%),C档0.8倍绩效(占比17%),D档0.6倍绩效(占比3%),具体分布情况如图1蓝色部分所示。通过研究发现现行方案存在割裂严重的问题,即排名前10%和排名前30%的员工所获得的绩效工资是一样的,这可能会导致员工产生“压线心理”,即认为只要处于30%~80%区间内,绩效工资就没有任何区别。因此,目前的绩效方案并不能有效地将绩效奖励与努力程度等同挂钩,结果反馈不能有效地区分员工的表现。

缓冲区间过大。通过对以往的绩效考核结果的分析发现,在项目考核管理过程中,相较于普通职员,部门负责人更容易获得更高的绩效评价,占据了60%以上的A档指标。因此,普通职员对绩效方案的参与感和感受性不足,往往认为只要不是C档和D档就可以了,这使得绩效方案难以有效地激发职工的积极性。

指标分配笼统。现行绩效方案主张项目部职工共同评比,所有部门加起来的前30%获得绩效奖励,虽然人人平等,看似公平,但事实上并非如此。作为项目最主要的生产部门—工程部,工作强度一贯是高于其他后勤部门,如综合办、财务部等,共同打分机制所存在的数据趋中性,使得生产部门所获得的奖励指标并不如预期,收益低于其部门工作强度,长此以往会降低技术人员积极性,不利于大商务管理的高效发展。

整体动态性不足。目前的绩效方案虽然在一定程度上顾及了项目整体在公司中的排名情况,但是也仅停留在量的层面,并未能使员工产生“质”上的获得感。甚至存在一种极端情况,项目在全公司被树立为典型,完成效果非常好,每一位职工都很努力,可是根据目前的架构,总会有人处于C档和D档,被处以20%甚至40%的绩效扣除。否认了项目的成功离不开每一位员工的共同努力这一客观事实,对员工的集体荣誉感和生产积极性产生消极影响。

绩效改革的建议措施

提高绩效考核体系的清晰度和差异化。良好的绩效考核体系不仅是能够帮助员工明确自己的职责和工作目标的管理指标,更是能够鼓励员工发挥特长和潜力的发展指标。在绩效指标的设立中应做到求同存异,共性与个性并存,让员工在每一个维度上都有大展身手、施展才能的空间,从而提高员工的工作动力和满意度,促进企业更好地进行绩效评估和薪酬激励,加快大商务管理“提质增效”目标的实。

绩效工资梯度平滑化。基于分析论证,提议将绩效梯级进一步细分。

首先将考核结果的前60%人员统一定为绩效增长A组,最高增长15%,最低增长1%,平均划分为每4个百分级1个增长点;将60%~70%之间的人员统一定为绩效正常B组,绩效不做增减,按照正常比例发放;70%~100%之间的人员统一定为绩效扣减C组,其中70%~85%之间为轻微扣减C1组,按照每1个百分等级扣减1%;85%~100%之间为严重扣减C2组,按照每3个百分等级扣减1%,最高扣除20%,见公式1.1。具体分布情况如图1黄色部分所示。

构思方案的梯度平滑,使得绩效考核过程中的每一分都具有价值。同时能够更好地反映员工的工作能力和贡献,从而提高员工的工作效率和质量。总之,这种绩效体系可以鼓励员工更加积极主动地工作,提高工作的积极性。

在总成本小幅度增加的前提下,最大程度地拓宽浮动比率。根据上述公式计算得公司整体绩效成本仅增加1.25%。其中,绩效工资约占员工工资成本的40%,也就意味着仅需0.5%的整体工资涨幅,整体成本幅度在可控可接受范围内。很小幅度的成本增加并不意味着所能带来的生产价值会小,相反,这种多梯级的分布方式不仅可以更加公平公正地激励员工,同时也可以让员工更加清楚地了解自己的工作表现和进步空间,从而更好地为大商务管理奋斗。

缩小舒适区间。如图1最大的蓝色部分所示,原来的舒适区间为30%~80%,占比50%,意味着一半的职工努力与否所能带来的绩效是无差异的,无疑会挫伤员工的奋斗感和努力程度。构想方案将绩效不变B组的分布区间缩小为60%~70%,由原来50%的占比缩减至10%,让员工有更大的压力和动力去努力工作,从而提高员工的工作效率和质量。

同时,要做到过程公平和多元化激励。一方面要求施工企业建立更加严格的绩效评估机制,对员工的工作表现进行更加公正、公平的评估;另一方面要求提供更多的激励机制,例如,提供培训、晋升、绩效奖励、一次性奖金以及荣誉证书等,满足不同层级不同岗位员工绩效奖励的多元化需求。

总的来说,通过缩小舒适区间,多元化激励并辅以严格公正的考核过程,能够让员工有更多的动力去刻苦工作,从而提高员工的工作效率和质量。

指标分配向生产部门倾斜。生产部门作为施工生产的一线部门,他们的经营好坏、能力高低通常直接决定着项目的效益成果。例如技术过硬、认真负责的技术员能够减少现场返工频率,“一建二拆三返工”到“一建而成”所降低的生产成本可不只是1/3,更有难以估计的时间、人力和管理成本。因此,有效调动生产部门的劳动积极性、提高其工作效率对于提质增效尤为重要。

因此,建议将项目的绩效评定等级按照生产部门和辅助部门两类进行区分,生产部门为工程部、安质部和试验室,辅助部门为综合办、财务部、商务部和物设部。两类各占比绩效指标的1/2。如此,不仅可以提高生产部门获得绩效增长的可能性,而且有助于对后续绩效指标的进一步优化,如生产部门可以更加着重技术能力,辅助部门更加着重团队协作,有所侧重也有所均衡。

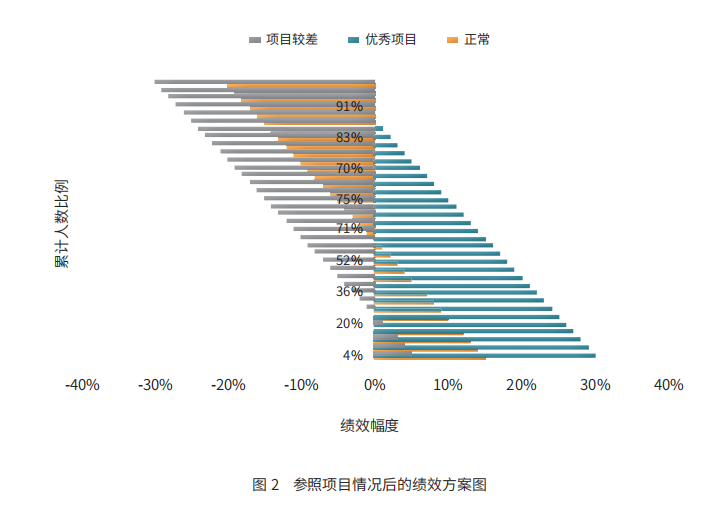

绩效评估动态性发展。图1黄色部分所示的绩效构想方案存在着一种极端情况,如图2所示黄色区域,即项目职工整体都很努力,但是按照强制排名制度,总会有人会被列为绩效扣减C组,不仅会使员工感到努力得不到回报,产生严重的挫败感,而且与公司绩效考核的初衷与目的—提高工作积极性背道而驰。

为了兼顾效率与公平,建议在项目内横向比较的同时,加上公司项目间的纵向比较。初步构思为在项目维度上,以“实际完成产值/公司计划产值”作为关键指标来纵向对比项目生产效率,然后按照绩效考核的梯度方式,对排名靠前的项目增加绩效奖励,对排名靠后的进行扣除。例如,排名第一的项目下绩效评估为第一的员工可以在原本15%涨幅的幅度上再累加15%,使其达到绩效工资30%的涨幅,如图2蓝色部分所示。同理,排名靠后的项目下的绩效评估为最后一名的员工可以在原本20%降幅的幅度上再累减20%,使其达到绩效工资40%的降幅,如图2灰色部分所示。

同时,从长期来看,当所有项目的积极性都被调动起来的时候,即使较差项目的职工也能拿到正常比例的绩效工资,有着较强的公平性与合理性。而且公司整体效益的提高,也意味着绩效基础会在一定程度上有所提高,因此无论是比例是还是基数上,项目间与项目内的交叉对比都起着至关重要的作用。

如此不仅能够调动项目内的积极性,而且可以使项目间形成评比之风,树立起危机意识。最直观的变化是优秀项目的优秀员工与较差项目的靠后员工之间的绩效差额高达70%,真正将“效益”分配落到实处。并且采取项目内加项目间的横纵对比方法,一方面增加了项目内职工绩效激励的获得感,另一方面也助长了项目间比评的荣誉感。

正如大商务管理所强调的“效益为先、链条外延、系统联动”,绩效制度的制定与实施也应如此。在绩效指标设置过程中,着重效益量化与结构性差异,促进多元评估;在实施过程中,强调“链条”贯通,由公司到项目,过程连贯一致,公平可信;在评估结果兑现中,加强“系统”联动,既要强调项目内部系统的横向比较,又要贯穿项目与项目间的纵向比较,打造公司内绩效评估的全方位联动和多层次比较。通过绩效管理手段,将提高生产效益的任务目标合理分配给每位职工,为深化大商务管理培育良好的人才土壤,营造奋勇争先的文化环境。